Am Tag der Schiene 2024 trafen sich rund 40 Teilnehmer*innen, um die Schienenprojekte im Süden und Südwesten von Berlin per Rad zu erkunden. Eingeladen zur Rundtour hatte die Deutsche Bahn und der VIV – Verkehrspolitischer Informationsverein.

An dem sonnigen Endsommer-Vormittag kamen die Radfahrer:innen am Startpunkt an der S-Bahn Haltestelle Buckower Chaussee zusammen. Alexander Kaczmarek (Konzernbevollmächtigter der Deutschen Bahn für Berlin, Brandenburg und Mecklenburg-Vorpommern) führte über gut ausgebaute Radwege bis zu schmalen zugewachsenen Waldwegen (also es gehört auch ein bisschen Abenteuer dazu, wenn man mehr über die zukünftigen Bahnprojekte wissen will!) und erläuterte in kurzweiligen Vorträgen alles über die jeweiligen Projektstände.

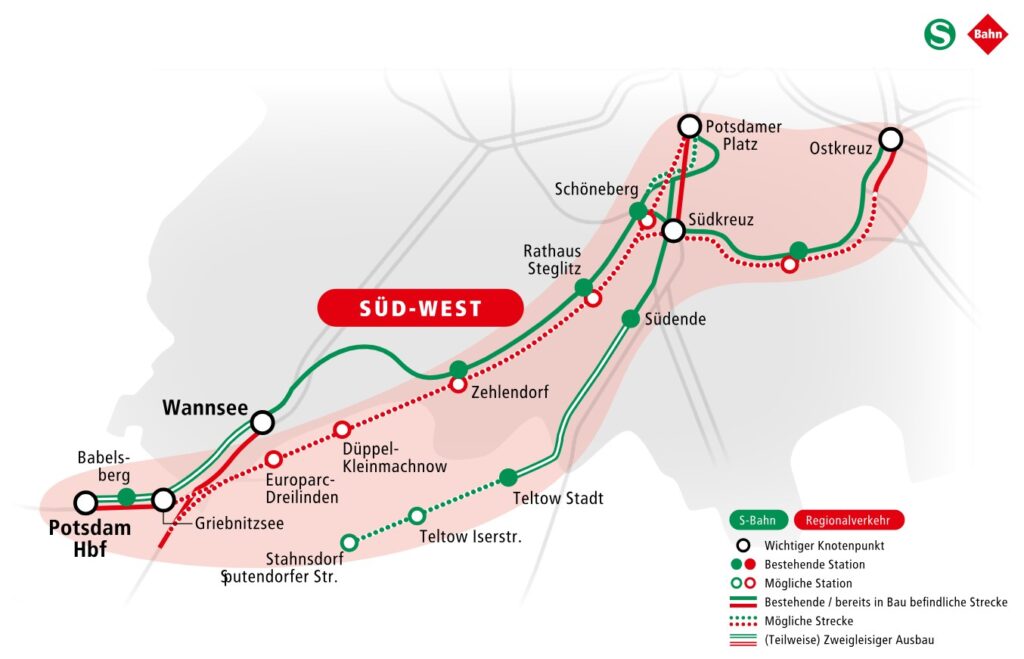

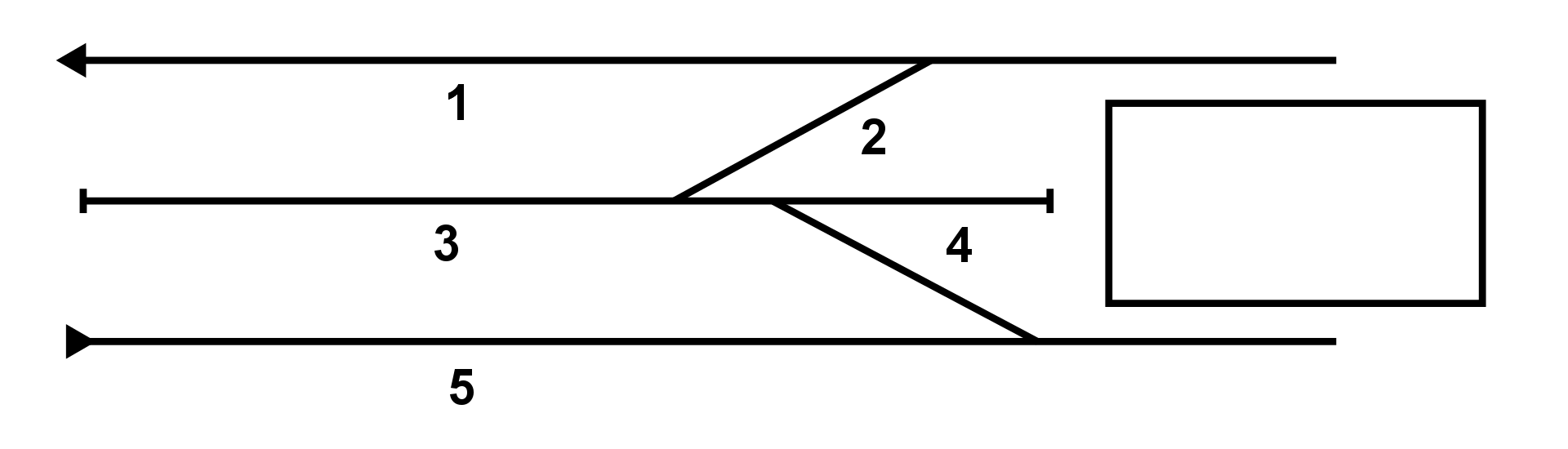

Über den ehemaligen Güteraußenring und den Berliner Mauerweg erreichte die Gruppe eine Wiese an der Anhalter Bahn, wo Herr Kaczmarek über die anstehende Umlegung vieler Linien der Anhalter Bahn auf die Dresdner Bahn berichtete. Der nächste Halt war auf der Fußgängerbrücke mit dem Blick zum Bahnhof Teltow Stadt, der aktuell als Endstation für die S25 und S26 gilt. Von hier bekamen die Gäste einen Überblick über das i2030-Projekt zur Verlängerung der S-Bahn nach Stahnsdorf über die freigehaltene Trasse und die Herausforderung des zweigleisigen Ausbaus zwischen Südende und Lichterfelde Ost.

Das Angebot einer Abkürzung des Weges lehnte die Gruppe mit absoluter Mehrheit ab und so ging die Fahrt weiter zu den zukünftigen Stationen Iserstraße (noch in Teltow) und Sputendorfer Straße (in Stahnsdorf).

Im Anschluss ging die Tour weiter Richtung Düppel Kleinmachnow, wo alle wichtigen Fakten rund um das i2030-Ausbauprojekt der Potsdamer Stammbahn berichtet wurden, während daneben der Wochenmarkt abgebaut wurde. Es geht im Teilprojekt um die Reaktivierung der ersten preußischen Eisenbahnstrecke für den Regionalverkehrs. Aktuell wurde die von den Ländern beauftragte Vorplanung durch die Deutsche Bahn an ein Planungsbüro vergeben.

Beim nächsten Halt war die ehemalige Station Düppel kaum zu erkennen. ALle stellten ihre Räder ab und machten sich durch Dickicht auf die Suche nach dem stillgelegten Bahnsteig und das alte Streckengleis, die heute von Bäumen und Büschen überwuchert sind.

Zum Schluss führte die Tour zur Lindenthaler Allee. Hier wird in absehbarer Zukunft eine Abstellanlage für die geplanten Verlängerung der U3 zur Station Mexikoplatz entstehen soll.

Fazit der Veranstaltung: Alle Beteiligten haben die Tour genossen und erwarten ein Wiedersehen bei weiteren i2030-Fahrradtouren. Ein großes Dankeschön an die Organisatoren!